商標の早期審査について

~概要や手続きの流れ、審査の注意点を解説~

商標登録出願において、通常の審査プロセスよりも迅速に手続きを進めることが可能な「早期審査制度」をご存知でしょうか。この制度を利用することで、通常の審査期間よりも登録完了までの期間を短くすることが可能となり、自社の製品やサービスの保護を早期に確立できるだけでなく、市場投入前の重要な意思決定を迅速に行うことが可能になります。

本稿では、商標の早期審査制度の全体像、具体的な手続き方法、そして早期審査制度を利用する際の注意点について、分かりやすく解説します。

目次

早期審査の対象となる商標登録出願の3つのタイプ

商標登録出願が完了すると、特許庁の審査官が、出願された商標が登録要件を満たしているかどうかの審査を行います。この審査結果が出願人に通知されるまでには、通常、半年から1年程度の期間を要します。

一方、既に商標登録出願中の商標について、指定している商品やサービスに使用して製造販売を開始している場合など、商標権の早期取得が不可欠となる状況も存在します。このようなケースでは、早期審査制度を活用することで、審査期間を大幅に短縮することが可能になります。

具体的に早期審査制度を利用した場合、出願から平均して約2ヶ月で最初の審査結果が通知されます。ただし、早期審査の申請を行ったとしても、すべての商標登録出願が早期審査の対象となるわけではありません。早期審査を受けるための条件や重要なポイントがありますので、それらを踏まえた上で、早期審査の申請を行うことが重要です。以下、早期審査の適用条件や重要ポイントについて、解説します。

緊急要件型

このタイプの対象となるのは、以下の条件を満たす商標登録出願です。

【適用条件】

- 出願人または使用許諾を受けている者(以下、ライセンシー)が、出願商標を指定商品・指定役務の一部で既に使用していること(又は使用の準備を相当程度進めていること)

- 権利化に緊急性を要すること

【緊急性を要する】とは以下の状況が該当します。

- 第三者が出願商標を無断で使用している

- 第三者から出願商標の使用について警告を受けている

- 出願商標について第三者から使用許諾を求められている

- 出願商標について日本以外にも出願中である

- 早期審査の申出に係る出願をマドプロ出願の基礎出願とする予定がある

この緊急要件型では、指定商品または指定役務の一部に使用して(又は使用の準備を相当程度進めていて)いれば適用を受けることができます。

使用商品限定型

このタイプの対象となるのは、以下の条件を満たす商標登録出願です。

【適用条件】

・出願人またはライセンシーが、出願商標を既に使用している商品・役務(又は使用の準備を相当程度進めている商品・役務) “のみ” を指定していること

この使用商品限定型では、指定商品・指定役務のすべてを使用していることが必要ですが、使用していない指定商品・指定役務を願書から削除する補正をすることで適用要件を満たすことが可能です。

審査基準準拠型

このタイプの対象となるのは、以下の条件を満たす商標登録出願です。

【適用条件】

- 出願人またはライセンシーが、出願商標を指定商品・指定役務の一部に既に使用していること(又は使用の準備を相当程度進めていること)

- 「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務「のみ」を指定していること

「類似商品・役務審査基準」等とは、①「商標法施行規則 別表(第6条関係)」、②「類似商品・役務審査基準」、③「商品・サービス国際分類表(ニース分類)」のことをいいます。

「類似商品・役務審査基準」等に掲載されている商品・役務「のみ」を指定していない場合でも、その商品・役務を削除する補正を行えば適用要件を満たすことが可能です。

早期審査のメリット・デメリット

早期審査は多くのメリットを持つ制度ですが、その反面デメリットも存在しています。デメリットに関して、以下に詳しく解説していますので、早期審査制度を利用して申請をすべきか否かの判断にお役立てください。

早期審査のメリット

・審査結果の迅速化

早期審査を利用することで、通常の審査期間(半年〜1年)を大幅に短縮し、出願から最初の審査結果の通知まで平均約2ヶ月で受けることができます。登録手続きも含めて考えると、スムーズに進めば最短3ヶ月程度で商標権を取得することも可能です。

さらに、一部のネット通販では商標が登録されていることをブランド登録の必須条件としているため、ブランド登録を早期に進められるというメリットもあります。

・緊急性のある案件への対応

第三者が、出願商標を指定商品や指定役務について無断で使用している場合や、商標の使用に関して第三者から警告を受けている場合など、緊急性が求められる案件においても、登録の可能性が早期に分かり、その登録の可能性に応じて迅速に対応することが可能になります。

例えば、早期審査を利用することで、第三者の無断使用に対する対応措置を早期に準備でき、商標権を早期に発生させて差し止めや損害賠償等の権利行使が可能になります。

・名称/デザイン変更へ迅速に対応可能

早期審査によって商標権の設定登録を早めることができた場合、審査段階で他人の商標等に類似することを内容とする拒絶理由(商標法第4条第1項第10号や第11号)に該当しないと判断されたことで、登録商標の使用について一定の保証が得られることになります。反対に、もし拒絶理由通知を受けたとしても、早期に利用可能な別の名称・デザインへの変更を行うことが可能になります。

早期審査のデメリット

・指定商品・役務等の権利範囲における制約

早期審査を申請する際、指定商品や役務の一部を現在使用していない場合には、実際に使用している指定商品や役務に限定するように指定商品や役務の補正を求められることがあります。このため、意図していた権利範囲が狭まってしまう可能性が考えられます。

・手続きの負担増加

早期審査を申請するには、通常の願書に加え、「早期審査に関する事情説明書」を準備し、提出する必要があります。この事情説明書には、商標の使用証明や緊急性に関する証明が含まれるため、準備にかかる手間や工数が増えることになります。

・出願代理費用の増加

早期審査の申請には、特許庁に支払う実費は発生しませんが、商標登録出願を弁理士などの代理人に依頼している場合、早期審査の申請のために別途代理人の費用が掛かることがあります。通常、弁理士等に早期審査も依頼する場合の費用として2~4万円の費用が相場であり、代理人に掛かる費用をできるだけ抑えたい方にはデメリットとなります。

早期審査にかかる費用

上記の通り、早期審査の申請自体には、特許庁に支払う実費は発生しません。しかし、弁理士などの代理人に手続きを依頼する場合には、出願の代理手数料に加えて早期審査申請の手数料が生じることもありますので、別途、早期審査の申請の手数料の要否について事前に確認しておくことが望ましいです。

早期審査の手続きの流れ

早期審査を受けるためには、「早期審査に関する事情説明書」と、所定の証拠資料を提出する必要があります。これらの書類は、商標登録出願の日以降であればいつでも提出可能ですが、特許庁は出願と同時、または出願後速やかな提出を推奨しています。

なお、事情説明書や証拠書類の提出が出願から大幅に遅れてしまうと、審査の着手が通常の出願よりも遅れる可能性もあるため、注意が必要です。

早期審査での事情説明書の記載事項

早期審査に関する事情説明書には、以下の項目を記載する必要があります。

■商標を既に利用している場合

- 商標の使用者

- 商標使用に係る商品名(または役務名)

- 商標の使用を開始した時期

- 商標の使用場所

- 商標使用の事実を示す書類

■商標の使用準備を相当程度進めている場合

- 商標の使用予定者

- 使用準備を進めている商品名(または役務名)

事情説明書のひな形は、特許庁の関連サイトよりpdf形式とワード形式でダウンロードできますので、ご確認ください。

・参考:特許庁「商標早期審査・早期審理の概要」

ファイル名:「早期審査に関する事情説明書」の様式:(PDF:48KB)

ファイル名:「早期審査に関する事情説明書」の様式:(ワード:25KB)

早期審査に必要な証拠書類

証拠書類の提出においては、以下の3点が客観的に確認できる資料であることが求められます。

① 使用している商標が出願商標と同一であること

② 上記の商標が使用されている商品や役務が、願書に記載されている指定商品・指定役務と一致すること

③ 上記の商標の使用者が出願人、またはライセンシーであること

上記3点のうち、1つでも客観的に確認できないと判断された場合、早期審査の適用を受けられない可能性がありますので、注意しましょう。

上記①及び②を示す証拠書類の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 商標を付した商品を撮影した写真

- 商標を付した役務の提供に供する物を撮影した写真

- 商標を付した商品や役務に関する対外的なパンフレットまたはカタログ

- 商標を付した商品や役務に関する対外的な広告(ウェブサイトやSNSの画面の写しなど)

上記③を示す証拠書類の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

- 商品パッケージに記載された販売者情報を撮影した写真

- 通販サイトの「特定商取引法に基づく表記」のページの写し

- ウェブサイト又はSNSの運営者に関するページの写し

商標の使用を示す説明書類の具体例が特許庁のウェブサイトに掲載されていますので、ご確認ください。

・参考:特許庁「商標の使用に関する説明書類を作成するにあたって(PDF:445KB)」

早期審査におけるポイント・注意点

早期審査におけるポイント・注意点を解説します。

速やかに事情説明書と証拠書類を提出する

早期審査に関する事情説明書と証拠書類は、商標登録出願日以降いつでも提出が可能ですが、提出が出願から大幅に遅れてしまうと、審査の着手が通常の出願よりも遅れる可能性もありますので、注意が必要です。

出願にかかる商標と証拠書類記載の商標を一致させる

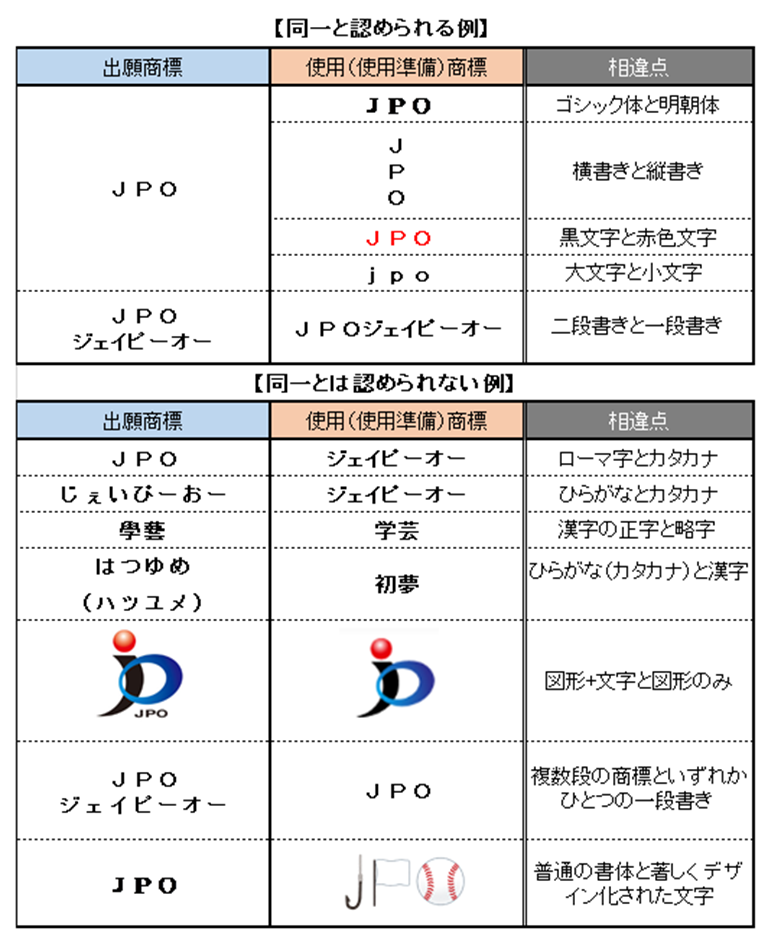

早期審査の適用を受けるための証拠書類に掲載される使用(使用準備)商標は、出願した商標と同一である必要があります。

縦書きと横書きの違いや書体の違いなど、ごくわずかな相違であれば認められますが、出願した商標と同一であるか否かは比較的厳格に判断されますので、注意が必要です。

引用:特許庁「商標早期審査に関するQ&A 商標の同一性について A-25 出願商標と使用している商標の態様が異なる場合でも対象になりますか。」

商品・役務を一致させる

いわゆる包括表示で指摘商品・指定役務を願書に記載した場合において、その指定商品・指定役務に含まれる商品・役務について商標の使用が確認できれば、「指定商品・指定役務に使用されている」と認められます。例えば、願書に「果実飲料」と記載されている場合、それに含まれる「オレンジジュース」の使用を証明できれば十分です。あるいは、願書に「被服、果実飲料」と記載されている場合は、「被服」に含まれる「Yシャツ」の使用を証明することでも早期審査が適用され得ます。

まとめ

商標の早期審査を利用することで、多くのメリットを享受することができます 。しかしデメリットも存在しますので、利用の際には十分な検討と注意が必要です。

また、早期審査を利用するには所定の適用条件を満たす必要があります。適用条件を満たしていないにもかかわらず、早期審査の申請をしてしまうと、却って審査が長期化する可能性がありますので、適用条件を必ず確認しましょう。

早期審査の適用を受けるための書類の作成、証拠の準備、商標の同一性の判断等には、専門的な知識と経験を必要とします。そのため、出願商標が確実に早期審査の適用対象とされ、迅速な商標権の獲得を希望される場合は、弁理士などの経験豊富な専門家に相談することを推奨します。

商標登録出願を検討中の方や、早期審査の利用について専門家のアドバイスが必要な方は、知的財産の専門家である東京共同弁理士法人にお気軽にご相談ください。

※本コラムの出典:特許庁「商標早期審査・早期審理の概要」

※商標制度に関しては過去のコラムで詳しく解説しています。ご興味のある方はぜひご一読ください。

参考:「今さら聞けない商標制度の基礎知識~商標登録のメリットと出願から登録までの流れと注意点を解説~」

「商標の類似とは?類似判断のされ方や考慮される基準について解説」

なお、本稿の内容は執筆者の個人的見解であり、当事務所の公式見解ではありません。記載内容の妥当性は法令等の改正により変化することがあります。

本稿は具体的なアドバイスの提供を目的とするものではありません。個別事案の検討・推進に際しては、適切な専門家にご相談下さいますようお願い申し上げます。

©2025 東京共同会計事務所 無断複製・転載を禁じます。