【事例:第1回 株式会社エービーエフキャピタル様】

才能ある職人が“報われる社会”をつくる―独自の支援スキームで、

職人の「真の独立」を叶えるABF Capitalの挑戦

国際競争力の低下が叫ばれて久しい日本だが、文化や学術に代表される「ソフトパワー」は世界で一定の存在感を示し続けている。近年の指標に目を向けると、国際経営開発研究所(IMD)の「世界競争力年鑑」(出典:IMD「世界競争力年間」)では低順位に位置するかたわら、英ブランド・ファイナンス社の「グローバル・ソフトパワー・インデックス2025」(出典:ブランド・ファイナンス「グローバルソフトパワーインデックス」)において193カ国中第4位の評価を得るなど、日本のブランド力を肯定的にみるレポートも発表されている。しかし、その国際的評価を支える足元は、決して盤石とはいえない。ソフトパワーの担い手である研究者やクリエイター、職人たちの多くが経済的に不安定な立場にあり、自身の活躍の機会だけでなく、後進が育つための土壌もだんだんと先細り、非常に厳しい環境に陥っていると言える。この構造的な課題の解決に、独自の投資ファンドスキームで挑むのが株式会社エービーエフキャピタルだ。「日本が世界に誇る才能を守り、育てる支援をしたい」という理念を掲げ、同社を率いる熊原充志氏に、ファンドにかける思いをうかがった。

目次

≪人物紹介≫

Partner&CEO

熊原 充志 氏

「報われない才能をなくしたい」

―研究者からファンドマネージャーへ

―才能ある職人や料理人に、独立開業の夢を叶える新しい形の選択肢を提供し、業界内で注目を集めているABF Capital。同社が手掛ける特化型ファンドは、出資にとどまらず、開業からバリューアップまで経営面でも伴走し、一流店になるまで支え抜くことを信条としている。このユニークな事業の原点は、代表の熊原充志氏自身が、研究者の道を歩む中で抱いた強い問題意識にあった。

熊原氏:「私は元々、宇宙物理学を専攻しており、JAXA(宇宙航空研究開発機構)でブラックホールの研究をしていました。そこで自分では到底かなわない“天才”たちと出会ったことが、私にとっての転換点でした。研究者としての自身の限界を認めるのは辛かったですが、同時に、才能豊かな研究者たちが社会的地位や経済力において報われず、場合によっては日本を離れる現実を目の当たりにして、このままではいけないと強く思ったのです。自分にはノーベル賞を獲るような才能はなくても、才能の尊さは知っている。だから自分の生涯をかけて、才能ある人々が力を発揮でき、報われる社会をつくろう。そう決意しました」

―研究の道を離れた熊原氏が飛び込んだ先はビジネスと投資の世界だった。「30歳までに独立する」と決めた熊原氏は、大手コンサルティングファーム、プライベートエクイティファンドを経て2020年、29歳でABF Capitalを設立。才能を経済面で支援するための手段としてファンド事業を展開する。熊原氏が投資対象として注目したのは飲食業界だった。

熊原氏:「漫画やアニメ、ゲームなど、かつては世界を席巻した領域が近年は他国の勢いに押されつつあるなかで、日本が今も圧倒的な世界一を誇っている分野が食文化です。たとえば『ミシュランガイド』において、東京は星付き掲載店数が170軒もあります。これは第2位の本国パリを大きく上回る数です。さらに3位に京都、4位に大阪と、日本の都市が上位を独占している。これほどの分野は、他にはありません」

―しかし、華々しい数字の裏側には業界が抱える矛盾があった。

熊原氏:「ミシュランに掲載されるような店であっても、料理人の多くは日本人の平均年収を大きく下回る給料で働いています。自分の月収よりもはるかに高価なワインをお客様に提供する。そんな光景も珍しくありません」

―熊原氏が特に問題視したのが、料理人のキャリアにおいて再現性のある成功モデルがないことだった。

熊原氏:「彼らが厳しい修行に耐えながらも働き続けられるのは、『いつか自分の店を持つ』という夢があるからです。しかし、そもそも収入が低いため開業資金を貯めるのは難しい。では融資についてはどうでしょう。日本の飲食業界はレッドオーシャンであるが故に開業後の廃業率が極めて高く貸倒れリスクの高い業態と見なされているため、金融機関はお金を貸してくれません。結果として、独立の実現は出資してくれるパトロンを見つけられるかどうかにかかっている。つまりどれほどの才能や実力があっても、最後は“運”に左右されてしまう。これでは夢を持ち続けることはできませんし、業界全体の縮小にもつながりかねません。実際、近年はコロナ禍の影響もあり、多くの料理人やサービスマンが業界を離れてしまいました」

“完全な”独立を実現する革新的投資スキームと

ハンズオン支援

―運に頼る必要がなく、資金面、経営面の支援を受けられるスキームを職人たちが利用できれば、独立への道は大きく開けることになる。しかし一般的なファンドのスキームでは、ファンドで利益が出たとしても、投資対象者にとっての真の独立は実現できないと熊原氏は考えた。

熊原氏:「たとえ料理人が独立して作ったお店に出資しても、発行した株を第三者に売却してしまえば、シェフは株主に雇われる立場に戻ってしまいます。独立したシェフが本当の意味で自分の店のオーナーになるための仕組みが必要でした」

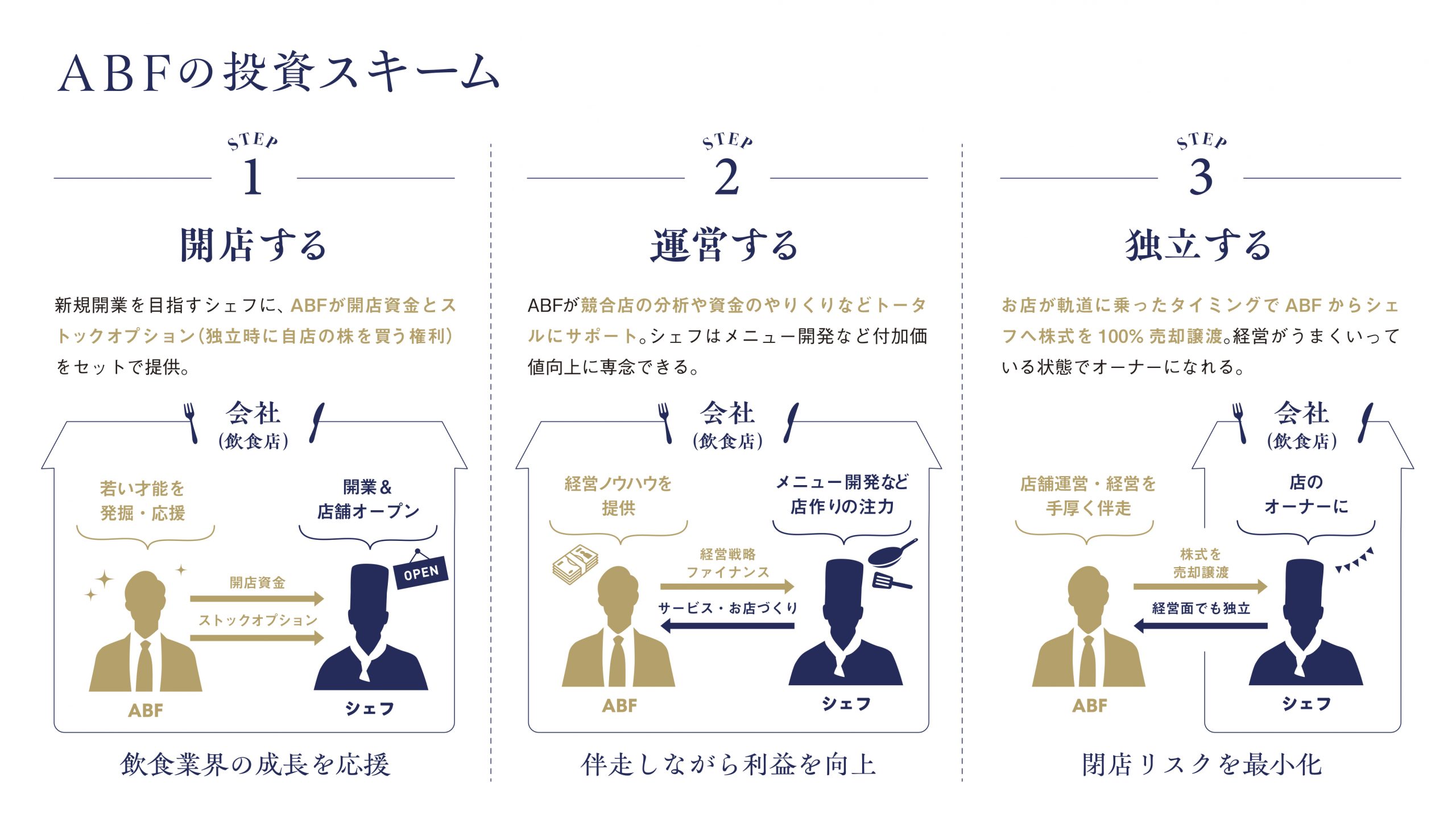

―職人の”完全”な独立を実現するため、熊原氏が独自に考案した手法が、店舗責任者であるシェフ本人のMBO(マネジメント・バイアウト)を前提とした投資スキームだ。ABF Capitalは、独立を目指す料理人のために会社を設立し、株式を保有する。そして開店資金とともに、ストックオプションを料理人に付与する。開店後は、ABF Capitalが持つ経営ノウハウを駆使して店の運営を全面的にサポートするほか、金融機関との融資交渉も主導するなど、店舗運営面・資金調達面ともに長期的な手厚い支援を行っている。その後、経営が軌道に乗り、安定した収益及び利益を上げられるようになった段階で、料理人自身が株主の新会社を設立する、既存会社の株式を料理人に対して譲渡する、ストックオプションの行使によるMBOを実施して料理人がすべての株式を買い戻す、などの手法を複合的に用いることで、本当の意味で、料理人が自分の店のオーナーになれる。ちなみに、イグジット後であっても、要望があれば金融機関との融資交渉等のサポートも行うという手厚さである。

熊原氏:「スキームを成立させるためには、開店資金とMBOの買収資金のそれぞれにおいて金融機関の融資を利用する必要があります。本来であれば融資を受けづらい業態ですが、金融機関との交渉は、大手コンサルティングファーム出身の私たちの腕の見せどころ。出資対象の選別に厳格な基準を設け、月次P/Lを含めたハイレベルな事業計画を練り上げることで、これまでに手掛けた案件ではすべて、非常に有利な条件で資金調達を実現してきました」

―これまでに検討を行った候補は約300人。そのうち、投資が成立したのは16件。厳正な審査を突破した料理人は自己資金ではまかなえない規模の投資によって理想の店を開き、経営を安定化させたのちにリスクを最小限に抑えながら店のオーナーになる。投資家は

MBO実施時にリターンを得られ、金融機関は優良企業に融資を行える。料理人、投資家、金融機関のそれぞれがメリットを得られる仕組みだ。

熊原氏:「経営実績がない個人が、いきなり金融機関から数千万円の融資を受けて自分の店を持つことは難しいでしょう。しかし、すでに十分な利益を生み出している店舗の株を、その店の経営者が買い取るという形であれば、融資を得やすい。つまり、投資対象者である料理人の方が実績を作るまでの期間、私たちが“つなぎ”の役割を担い、最終的に全ての権利をお返しすることで、株主に縛られることのない独立を実現できる。およそ1年、悩みに悩みましたが、この着想がファンドの実現に向けたブレイクスルーとなりました」

―「より多くの才能が報われるのであれば、このスキームが業界に広まるのは歓迎すべきこと」と語る一方で、たとえ競合が参入しても「私たちにしかできない強みがある」と熊原氏は自信を覗かせる。ABF Capitalを無二の存在たらしめているのは、スキームだけではない。物件探しから始まり、内装デザイナーや施工会社の選定、人材採用、さらには

SNS戦略に至るまで、“つなぎ”の一言では片付けられない徹底したハンズオン支援にある。

熊原氏:「物件探しでは好条件の立地などを探すだけではなく、オーナーとの交渉も私たちが行います。SNSでの情報発信では、アカウントのキャラクター設定から写真の撮り方まで細かくプロデュースし、ときには農家に足を運んで食材集めを担うこともあります」

―熊原氏が挙げる“いわゆるファンドらしくない仕事”のすべては、料理人が余計な心配をせず、「目の前の一皿」に全ての情熱を注げるようにするための支援だ。

熊原氏:「支援する以上、最高の一流店にしてもらいたい。そのためにはお店の内装やサービス、言葉遣い、所作に至るまで、厳しく口を出すこともあります。ただし、基本は料理人のこだわりが第一優先。職人としての聖域には踏み込まず、あくまでサポートを必要とする部分に全力を尽くすのが、私たちの仕事です」

“本業”への注力を支える会計・税務のプロフェッショナル

―2021年から運用を開始した1号ファンドは10億円規模となり、うち1件はMBOによるイグジットが実現した。この成功をうけて、より規模の大きな2号ファンドの組成に着手するタイミングで、壁が立ちはだかった。

熊原氏:「1号ファンドの出資者の多くは個人投資家でしたが、2号ファンドからは金融機関も加わり、求められる会計・税務上の管理レベルが格段に上がりました。案件ごとに按分計算はどうするか、途中でファンドに加入したいという投資家が現れた場合にどのように対応するか…。案件数も投資家の数も増え、会計の複雑さも飛躍的に増していきました」

―2号ファンドから新たなパートナーとして選んだのが、東京共同会計事務所であった。

熊原氏:「会計・税務のストラクチャーの組成から全面的にサポートしてもらいました。1号ファンドの規模では起きなかった問題が2号ファンドでは次々と発生し、そのたびに一つ一つ丁寧かつ的確に対処していただけるので、日々ありがたみを感じています」

―ファンド組成時の適切なビークル選択から始まり、投資実行時やMBOの際に発生する会計・税務上の処理に至るまで、専門性の高い課題に対しても、複雑な論点を整理し、金融機関を含むプロの投資家への説明責任を果たすためのパートナー。東京共同会計事務所はABF Capitalの挑戦を加速させる“戦略的パートナー”として機能している。

熊原氏:「東京共同会計事務所は、こちらがアクションを起こさないと動かなかったり、難しい判断をこちらに委ねたりといったことがない。『こうされてはいかがでしょうか』といった明確な方針を示し、力強く導いてくれます。ときには運用面の相談に乗っていただくこともあります。投資家からお預かりした資金がファンドに予期せず残ってしまった場合に、滞留させない方法のアドバイスをいただくなど、幅広い領域で頼っています」

―実際に店舗に足を運び、ハンズオンの支援に重点を置くABF Capitalにとって、管理業務に割けるリソースは少ない。料理人、職人たちと向き合う“本業”に集中する上で、東京共同会計事務所によるプロアクティブな提案はABF Capitalの事業を前に進める推進力となっている。

熊原氏:「ファンド事業がそうであるように、できることは何でも自分でやるという傾向が私たちのチームにはあります。ただやはり、それでは限界がある。今後も案件の数が増えていくことを見据えると、私たちが注力するべき業務と、それ以外の業務、つまり専門家に依頼すべき業務や仕組み化すべき業務の切り分けが重要になります。そのような課題意識を持っていたところに、私たちの負担を減らす積極的な支援をいただけたのが、本当にありがたかったですね」

日本の才能を守る希望になりたい―さらに広がる挑戦のフィールド

―着実な実績を積み上げながら、ABF Capitalが次に目指すのは投資対象の拡大だ。2号ファンドでは、飲食店の独立支援に加え、一次産業の生産者、酒造メーカー、食品加工業者など、食を支えるバリューチェーン全体へと投資対象を広げている。

熊原氏:「素晴らしい品質の食材を作っているにもかかわらず、ブランディングの機会や発信の場がないために正当な価格で評価されない生産者の方々が日本には大勢います。私たちなら、生産者の方々とトップクラスの料理人たちをつなぐことができる。最高の生産者が作った食材を、最高の料理人が調理し、最終接点であるレストランでお客様に届ける。そのような支援にも取り組みたいです」

―資金も案件も増え、ファンドの可能性が広がる一方で、方針は一貫している。

熊原氏:「ファンドを始めた当初は全国各地のお店を駆け巡り、シェフに信頼してもらえるまで通い詰めて話を聞いてもらい…。苦労もありましたが、その甲斐もあって今では業界でABF Capitalも知っていただけるようになり、仕事を進めやすくなりました。ただ、ファンドの規模は今のままで十分だと考えています。これ以上規模が大きくなると、支援したい個店への投資やサポートが難しくなってしまうためです。私たちのゴールは、あくまで日本の才能を支援すること。ファンドはそのための手段であって目的ではありません」

―ファンドサイズはそのままに、食文化にとどまらないより多くの領域へと支援を広げる。それが熊原氏の描く戦略だ。

熊原氏:「私たちのスキームは、様々な分野に応用が利くと考えています。たとえば、研究者や医師、あるいは伝統工芸の職人といった方々の支えにもなりたい。目指しているのは、あらゆる領域で才能を持つ人々の希望となるようなファンドです。東京共同会計事務所のサポートも受けながら、飲食業界以外も挑戦し続けていきたいと考えています。」

―ファンド設立から現在に至るまで、休みなく走り続けてきた熊原氏。しかし熱を帯びた語り口に疲れは一切見えず、理想の未来に向かう熱意と充実感が伝わってくる。

熊原氏:「今、開業に向けて支援させていただいているお店のシェフは、元々は私がファンだったシェフなんです。憧れの存在にお声がけいただいて、夢を預けてもらえる。『ありがとう』と言ってもらえる。こんなにも誇りに思えることはありません。大変なことももちろんありますが、心の健康につながる生きがいがこの仕事にはあります」

第2回では東京共同会計事務所からの具体的な支援内容に関して技術的な解説とともに紹介しています。

【事例:第2回 株式会社エービーエフキャピタル様】ファンド運営の現場に寄り添う管理体制―ABF Capitalと東京共同会計事務所が築く「専門性と信頼」の協働モデル

なお、本インタビュー記事は当事務所での取り扱い案件のご紹介を目的として作成したものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。最終的な投資決定は、お客様ご自身でお願いいたします。また、個別事案の検討・推進に際しては、適切な専門家にご相談下さいますようお願い申し上げます。

©2025 東京共同会計事務所 無断複製・転載を禁じます。